當“軟件定義”與“價值鏈”相遇,未來工業走向何方?

http://www.kblhh.cn 2025-09-28 15:46 《中華工控網》原創

隨著新質生產力與新型工業化成為中國制造業發展的核心議題,一場從“規模擴張”到“價值躍遷”的深刻變革正在悄然發生。在這場變革的浪潮中,企業不再僅僅是產品的制造者,更是價值鏈的整合者與創新者。在9月23日開幕的2025年中國國際工業博覽會上,施耐德電氣以“了不起的未來工業”為主題,描繪出一幅由軟件、數據與生態共同驅動的未來工業新圖景。

這幅圖景的核心,并非單純展示更新、更快的硬件設備,而是系統性地回答了兩個根本問題:第一,在日益復雜的工業場景中,如何打破傳統硬件的束縛,實現更高效、更柔性的生產?第二,如何將數字化、智能化的能力貫穿于從原料開采到回收循環的整個產業價值鏈,從而實現全局的提質增效與可持續發展?

施耐德電氣的答案,濃縮于其展臺的兩大核心主線:“軟件定義的自動化”與“工業可持續”。前者是實現變革的技術引擎,后者則是變革最終要抵達的目標。

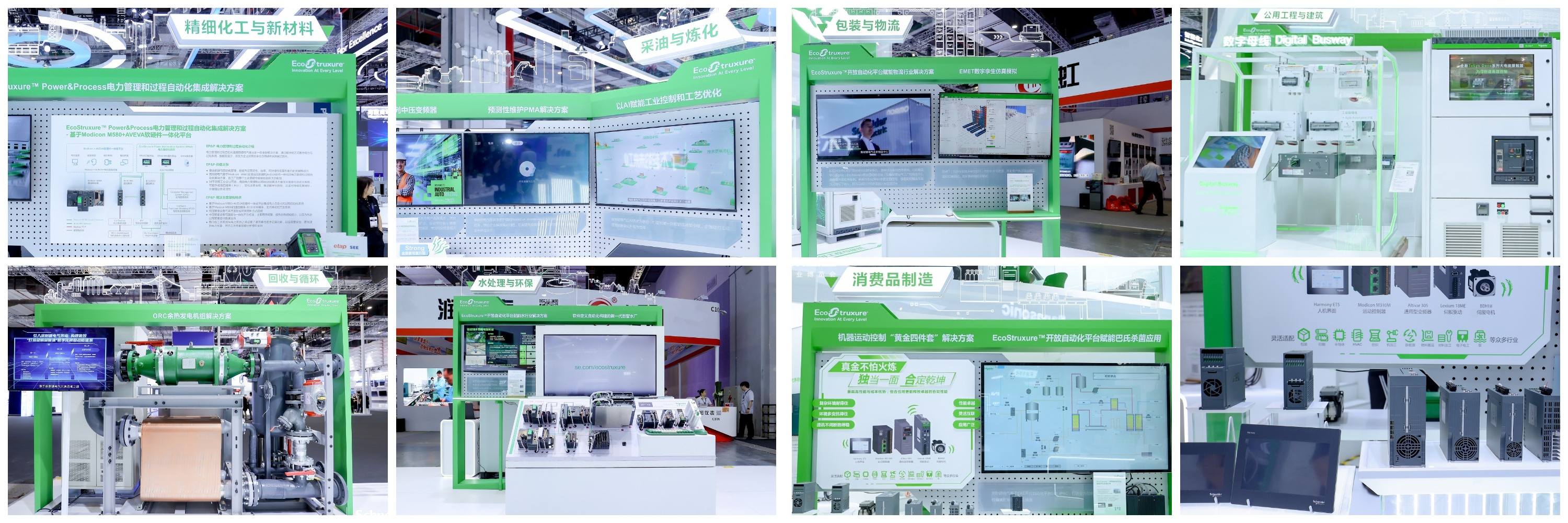

從七大展區看價值鏈的重塑

走進施耐德電氣的展臺,最直觀的感受并非產品的羅列,而是場景的再現。從采油與煉化的流程工業,到消費品制造的混合型工業,再到包裝與物流的離散工業,七大主題展區如同一幅徐徐展開的產業全景圖,覆蓋了從上游資源到下游應用,再到回收循環的全價值鏈關鍵環節。

這種布局的背后,是一種全局觀的體現。施耐德電氣集團董事、高級副總裁、工業自動化業務中國區負責人丁曉紅在媒體溝通會上強調,中國是全球唯一擁有全部工業門類的國家,這種完整的產業體系為價值鏈協同升級提供了得天獨厚的土壤。

例如,在傳統的采油與煉化行業,企業追求的是安穩長滿優的運營目標。施耐德電氣展示的不再是單一的變頻器或控制器,而是一套覆蓋設計、建造、運營、維護全生命周期的解決方案。其中,施耐德電氣EcoStruxure架構與平臺,與旗下AVEVA劍維軟件構建的工業數字孿生,以及新一代中壓變頻器ATV1200C-S等硬件設備協同工作,將工藝優化和能源效率提升落到了實處。

而在與消費者需求緊密相連的消費品制造領域,柔性化是應對市場個性化需求的關鍵。對此,施耐德電氣亮出了本土研發的“黃金四件套”——一套包含人機界面、變頻器、運動控制器和伺服系統的整體解決方案。施耐德電氣工業自動化中國區產品市場總監程曉莉解釋說,這套方案的價值在于“1+1>2”的協同效應。“控制器和伺服驅動之間可以直連,無需復雜的參數設置,同時我們提供了大量經過驗證的架構(TVDA),幫助客戶快速部署,提升機器效率。” 這種源于本土需求的研發創新,正是其“中國中心”戰略的直接體現。

此外,在水處理、垃圾發電等環保領域,施耐德電氣的解決方案則更側重于通過智能化手段實現少人值守和能源效率的優化,回應了社會對綠色可持續發展的迫切需求。

從這七大展區可以看出,施耐德電氣正在扮演一個“價值鏈賦能者”的角色。它不再僅僅是向不同行業的客戶銷售標準化的產品,而是深入理解每個行業的獨特痛點,提供融合了硬件、軟件與服務的組合拳,幫助客戶在各自的價值鏈環節中尋找新的增長點。

“軟件定義的自動化”:未來工業的操作系統

如果說覆蓋全價值鏈是施耐德電氣展現的廣度,那么“軟件定義的自動化”則是其挖掘的深度,也是驅動這一切變革的核心技術引擎。

“軟件定義的自動化”這個概念聽起來有些抽象,但施耐德電氣工業自動化行業及戰略中心負責人喬锃用幾個生動的例子將其具象化。

他解釋道,傳統自動化系統的編程,高度依賴于硬件和底層的控制邏輯,更像是工科思維。而軟件定義的自動化,則引入了IT思維。首先是系統建模取代了傳統編程。工程師可以直接將看到的物理設備,以可視化的方式建模成數字體系,大大降低了編程的復雜性。

其次是通訊的軟件化。過去,不同協議的設備間通信需要大量的硬件網關進行轉換。如今,這些轉換工作完全可以由軟件在一個高性能的硬件中完成,實現了數據采集的一致性。

更重要的是編排概念的引入。在施耐德電氣展臺的一臺智能翻牌機演示中,140多個伺服電機需要根據指令快速變換顏色和形狀。傳統方式下,實現這種復雜的協同控制調度極為繁瑣。而基于EcoStruxure開放自動化平臺(EAE),工程師可以在遠程用高級語言下達一個簡單的命令,平臺就能將其快速翻譯成對底層所有電機的精準控制。“這就像IT領域的編排技術,用統一的調度取代了分散的控制,”喬锃說。

這種軟硬件解耦的理念,意味著自動化系統不再是一個封閉的黑盒。用戶可以像使用智能手機一樣,根據需求加載不同的應用,而不必更換整個硬件平臺。這為工廠的快速改造、柔性生產以及更復雜算法的應用打開了想象空間。

從概念走向價值的AI落地戰略

在今天的工業領域,人工智能無疑是最熱門的話題。但與許多企業熱衷于討論大模型不同,施耐德電氣在談論AI時,始終圍繞著一個核心詞:場景。

“發揮AI價值的關鍵,在于推動AI技術與實際應用場景的融合創新。”丁曉紅在采訪中反復強調。

喬锃對此進行了更詳細的闡述。他表示,由于工業場景對實時性和確定性的要求極高,AI目前還無法直接作為核心中樞去輸出控制指令,因為它輸出的結果是“無限逼近”而非“絕對確定”。因此,施耐德電氣的策略是讓AI扮演一個高級輔助的角色。

“AI和我們原有的、包含基礎模型的工業軟件結合起來是最好的。”他解釋說,“AI可以幫助我們節省大量人工調節的時間,快速逼近一個相對穩定的值,但最后的精準輸出,還是要靠基礎模型來完成。”

這種務實的態度體現在具體的應用中。例如,在半導體行業,生產區的環境參數要求極為苛刻,不容任何波動。施耐德電氣便將AI節能方案首先應用在非生產區,通過監控空調運行狀態進行智能調節。據客戶反饋,這一方案在不影響生產的前提下,節能效果正穩步達成預期。

對于大模型,喬锃表示,目前更多是利用第三方成熟的模型,結合施耐德電氣自身在工業設備和數據采集方面的優勢,聚焦于解決具體問題。“我們的長項是工業的設備模型和它周圍的數據,”喬锃說,“我們認為真正有價值的事,還是要把AI落在具體的場景上,去幫助用戶解決‘開源’和‘節流’這兩個最能被量化的問題。”

“中國中心”與生態共建是戰略基石

無論是覆蓋全價值鏈的行業應用,還是軟件與AI技術的深度探索,其背后都離不開施耐德電氣一個堅實的戰略支撐——“中國中心”。

丁曉紅將“中國中心”帶來的優勢概括為“研產銷一體化”。在研發端,施耐德電氣在中國擁有五大研發中心,自2019年以來在華研發投入年復合增長率已超過18%。前文提到的“黃金四件套”便是本土研發團隊貼近中國OEM客戶“可控成本”與“高性能”雙重需求而推出的成果。在生產端,相當一部分工業自動化產品已在無錫工廠生產,為中國客戶帶來了交付和響應速度上的巨大優勢。

在這一戰略的指引下,施耐德電氣不再僅僅是一家在中國的跨國公司,而是深度融入本土產業鏈的一份子。

這種融入,最集中的體現就是施耐德電氣對生態圈的構建。這不僅包括與分銷商、系統集成商等傳統伙伴的長期合作,更包括一個面向未來的新生態,比如,通過“創贏計劃”發掘和扶持技術初創企業,與高校合作探索前沿技術,與5G、邊緣計算領域的伙伴共同發布行業白皮書,甚至與具身機器人公司探討關節控制的可能性。

“我們的生態圈會隨著新技術的發展不斷迭代,”丁曉紅表示,“各方在生態圈中共創共贏,我們更傾向于推動新技術的應用和市場的共同開拓,從而為最終的使用者創造更大的價值。”

正如丁曉紅所說,當前行業對硬件的想象力空間有限,而軟件則蘊藏著巨大的潛力。但軟件定義一切的未來,不可能一蹴而就,需要產業鏈上的所有參與者共同將基礎打好。在這條通往未來工業的道路上,開放、協作與場景化落地,或許比任何單一的技術突破都更為重要。(文/Toby)

相關新聞

- ? 十年破局工業智變:Modicon M580 ePAC的傳承與革新

- ? 施耐德電氣一行蒞臨怡亞通:共繪供應鏈創新與產業協同新藍圖

- ? 施耐德電氣簽署23億美元美國數據中心協議

- ? 施耐德電氣新一代Galaxy PX UPS亮相,助力智算產業一步到“位”來

- ? 施耐德電氣攜手海锝智能 助力燈湖凈水廠守護一方清水

- ? 施耐德電氣進博會簽約同比增長26%

- ? 營收97.21億歐元!施耐德電氣2025Q3中國區市場如何?

- ? 施耐德電氣MasterPacT MTZ 空氣斷路器煥新升級,首臺下線交付

- ? 從本土創新到生態共贏:施耐德電氣以數智創新賦能中國工業高質發展

- ? 施耐德電氣攜碳中和高管洞察報告亮相進博會 三大路徑加速企業低碳可持續增長