美國探索頻道點評全球最為龐大的9項科學計劃

http://www.kblhh.cn 2008-06-27 14:39 來源:網易探索

網易探索6月25日訊 據國外媒體報道,在最近數十年中,一系列曾經被認為是科學幻想的新技術已悄然走入人們的生活。現在,我們無論身處何地,都會被高科技產品所包圍,例如移動電話、計算機、掌上電腦、GPS導航儀、音樂播放器和游戲機等。除了這些已進入我們尋常生活的重要發明外,科學家們還正在設計或是實施其他多項重要的科學研究計劃。美國探索頻道日前就公布了其評選的九項最為龐大的科研計劃。

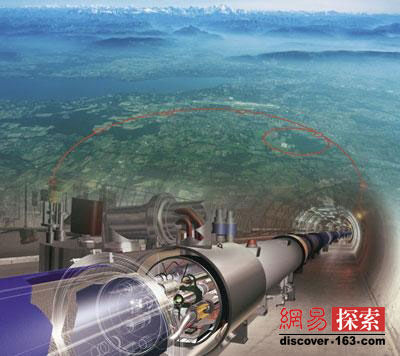

一、大型強子對撞機

歐洲大型強子對撞機效果圖

大型強子對撞機是一種龐大的基本粒子加速器,是歐洲粒子物理研究中心(CERN)目前實施的重點研究項目之一。該裝置耗資約84億美元,是一個空前復雜的加速器,位于地底100米深處,周長達27公里,是世界最大的超導裝置。借助它,科學家們將有可能模擬出宇宙“大爆炸”發生后一微秒內的環境。其主要任務是:設法撞擊出傳說中的希格斯玻色子。當撞擊的能量愈來愈高時,粒子的狀態會愈來愈接近宇宙剛誕生的狀態,而許多本來應該不相關的粒子,就可能在撞擊中回復到本來的狀態。希格斯玻色子就屬于這種本來的粒子中的一種,是為什么大部份我們日常生活中的物體帶有質量的原因。如果能順利發現希格斯玻色子,那將有助于解決一系列物理學上的難題,其中包括為什么物體會有質量,引力的來源,引力和其它幾種力之間的關系,以及宇宙中為什么會存在著大量的暗物質等。

根據最新的消息,該對撞機將于2008年7月中旬投入使用。而首次撞擊預計將在啟用后約兩個月實行。其啟用后將成為世界上最為強大的高能粒子加速器,加速的質子流可以攜帶高達 7 TeV(兆電子伏特)的能量,也就是說對撞時的總能量高達14TeV,約是目前最強的對撞器 Tevatron的14倍。

二、國際熱核聚變實驗反應堆(ITER)計劃

這項計劃的目的是通過國際性合作,開展對輕核聚變效應的研究,以實現利用熱核聚變進行電能的工業化生產,徹底解決人類面臨的能源危機。

所謂熱核聚變是指由質量小的原子,主要是指氘或氚,在一定條件下(如超高溫和高壓),發生原子核互相聚合作用,生成新的質量更重的原子核,并伴隨著巨大的能量釋放的一種核反應形式。相比核裂變,核聚變幾乎不會帶來放射性污染等環境問題,而且其原料可直接取自海水中的氘,來源幾乎取之不盡,是理想的能源方式。

科學家們解釋說,ITER的目的其實就是要建造一個“人造小太陽”。在太陽的中心,溫度高達1500萬攝氏度,氣壓達3000多億個大氣壓,在這樣的高溫高壓條件下,核聚變放出大量能量。而ITER計劃模擬這一過程,將建設一個巨大的核聚變反應裝置。在這臺裝置的真空室內加入少量氫的同位素氘,像變壓器似的使其產生等離子體,然后提高密度、溫度,使其發生聚變反應,并釋放出巨大的能量。

雖然利用核聚變發電的想法早已出現,但長期以來,針對這一技術的研究始終無法獲得突破性的進展。正是由于這一原因,1985年,在美、蘇首腦的倡議和國際原子能機構(簡稱IAEA)的贊同下,重大國際科技合作計劃ITER得以確立,參加計劃的7方包括歐盟、美國、俄羅斯、日本、韓國、中國和印度。其目標是要建造世界上第一個受控熱核聚變實驗反應堆,用以解決建設聚變電站的關鍵技術問題。

國際熱核聚變試驗堆計劃的總投資額將達到約100億歐元(其中反應堆所在國法國出資48%,其他國家各出資10%),持續時間長達30年之久。其中僅熱核反應堆的造價就將高達47億歐元,建造工期超過10年。按照各方早前達成的協議,首座熱核反應堆應于2006年開工建設,其總功率將至少達到500兆瓦。今后的發展計劃還包括建造一座原型聚變反應堆(2025年前投入運行)和一座示范聚變堆(2040年前投入運行)。

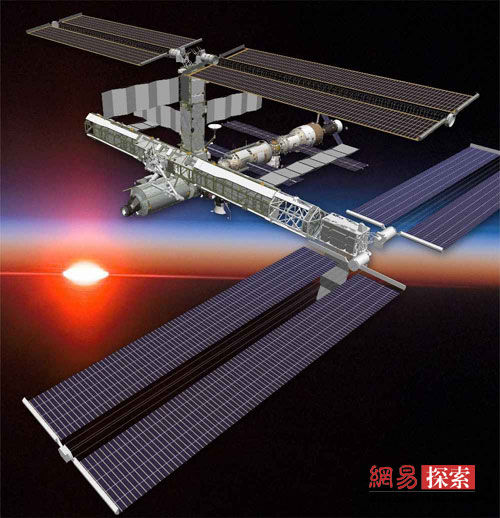

三、國際空間站

國際空間站是一個可長期在地球軌道上運行的載人空間站。目前參與該項計劃的共有16個國家,分別是:美國、俄羅斯、加拿大、日本、巴西、比利時、英國、德國、丹麥、西班牙、意大利、荷蘭、挪威、法國、瑞士和瑞典。國際空間站最初僅由兩個艙室--前蘇聯的“黎明”和美國的“聯合”艙--組成。這兩個艙室于1998年發射升空。在隨后的幾年中,國際空間站的規模一直在逐漸地的擴大。截至2008年,艙室數量已達到了7個。

[page_break]

國際空間站的全部組裝工作將在2009年初完成。目前,它已是人類在軌道上建造的最大工程項目。整個空間站計劃的投資將高達數百億美元。

國際空間站是人類迄今為止建造的最為龐大的空間實驗平臺。太空中所具有的失重和真空環境可用于開展許多在地面條件下無法進行的試驗項目。在空間站上不但可以進行生物和生物醫學領域的試驗,還可以開展量子物理學和流體物理學方面的研究,如培養晶體等。除此之外,宇航員們還可以在國際空間站上從事航天和氣象方面的觀測。

四、澳大利亞的“太陽塔”

“太陽塔”的設計高度達999米,直徑為130米,將建在澳大利亞新南威爾士州和維多利亞州的交界地區。該塔事實上是一個依靠陽光和空氣維持運轉的巨型電站。“太陽塔”的工作原理是簡單的對流原理,即熱空氣上升、冷空氣下降。

這座“太陽塔”的作用則和一根煙囪的作用類似:“煙囪”的底端有一個直徑7000米的圓盤狀集熱器,在太陽的照射下,集熱器的中部形成一個巨大的溫室。由于對流效應,熱氣流會沿著“煙囪”以每小時60公里的高速上升,推動煙囪內部特別設計的渦輪產生電力。晚上,白天積聚在熱能存儲單元中的熱能開始釋放出來,繼續推動渦輪旋轉。與傳統的風力發電方式不同,由于“太陽塔”自身能產生風動力,從而不受天氣條件限制,可以一年365天、一天24小時不間斷地工作。

“太陽塔”的發電能力可達200兆瓦。據初步的估算,這樣一座電站投入使用后,每年將可少向大氣中排放90萬噸的溫室氣體。除了在澳大利亞以外,該計劃的制定者們還指出,在那些太陽輻射強烈且地震活動較少(“太陽塔”的抗震能力不是很強)的地區,均可建造“太陽塔”用于發電。

盡管“太陽塔”非常環保且非常安全,但依然有許多人反對建造這類裝置。反對者的主要理由是:“太陽塔”的建造成本太高,而效率又太低。據悉,一座200兆瓦“太陽塔”建造成本高達3.18億美元。

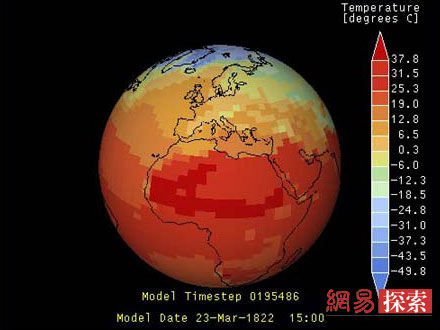

五、“氣候預報.net”計劃

這一計劃于1999年公布,其主要目的是對反映氣候變化的數學模型進行檢驗,并評估某些參數的少量變化究竟會對整個氣候產生多大的影響。為了解決這一復雜問題,必須具備巨大的計算能力。而“氣候預報.net”計劃的設計者們想出了一個非常廉價的方法。

計劃的設計者們指出,用于計算數據的計算機將主要貢獻自世界各地聯網的志愿者。據介紹,在每臺志愿者的計算機上都將運算一套反映氣候變化的計算機模型。由于加入計劃的計算機數量巨大,它們的整體運算能力遠遠超過了超級計算機。

現在,該計劃已取得了一些成果,例如,據測算,即使溫室氣體的排放量減少一半,地球的年平均氣溫仍將上升11攝氏度。科學家們認為,人類要想對抗氣候變暖的趨勢是非常困難的。

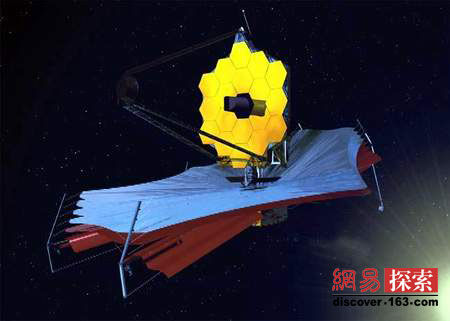

六、“詹姆斯·韋伯”空間望遠鏡

“詹姆斯·韋伯”空間望遠鏡效果圖

“詹姆斯·韋伯”空間望遠鏡將在2013年發射升空,其軌道高度距離地面約150萬公里。比較而言,著名的“哈勃”望遠鏡距離地面的高度只有500公里。該望遠鏡將主要用于研究宇宙的演化史--從“大爆炸”發生那一刻起,一直到恒星誕生和星系形成。

為了開展相關的觀測活動,“詹姆斯·韋伯”望遠鏡配備了一臺近紅外攝像機、一臺近紅外光譜攝制儀以及一臺組合式中紅外攝像機與光譜攝制儀。其總質量為6.2噸,約為“哈勃”(11噸)的一半。主反射鏡由鈹制成,口徑達到6.5米,面積為“哈勃”的5倍以上。

按照計劃,“詹姆斯·韋伯”望遠鏡將被部署到被稱為第二拉格朗日點(L2)的位置上。所謂的第二拉格朗日點是太空中一個特殊的引力狀態點,在那一點上,它可以時刻在地球的陰影中,不受太陽的干擾而進行天文觀測。

七、世界末日種子庫

這座倉庫將用于儲存來自世界各地的種子,以便人類在地球遭遇極端災害后還能保存下希望的種子。倉庫位于挪威西南部的斯匹次卑爾根島上,距離北極點約1000公里,其中將儲存地球上所有重要植物的種子。

[page_break]

“末日種子庫”建在一山體內部。進入倉庫的隧道長40米,而倉庫本身由三間并排的冰室組成,每間約270平米。儲藏庫由堅固的混凝土高墻和鋼鐵大門建成,內部裝有傳感警報系統,即使受到核彈頭或高強度地震襲擊也確保安然無恙。在這里,各類植物的種子將被保存在攝氏零下18度左右的低溫環境下,即使制冷設備出現故障,冰山里的溫度仍然能保證零度以下。

目前在該倉庫中已儲存了大約25萬份種子,而其最大容量是大約450份。建造這一倉庫的總費用為960萬美元。

與其他許多計劃一樣,“末日種子庫”的建造工作也受到了一些人士的反對。他們認為,倉庫中儲存的許多種子根本無法經受長時間的儲存,這樣一項計劃只是在白白地浪費資金。

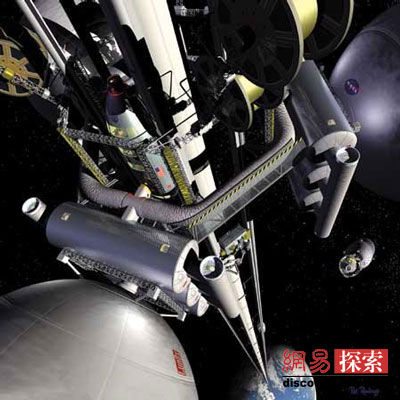

八、“太空梯”

“太空梯”想像圖

“太空梯”的基本理念包括:一條長度達3.6萬公里的纜索,其上安裝有可上下移動的“貨艙”,纜索的一端固定在地面或海面上,而另一端則與運行在地球同步軌道上的衛星相固定。

科學家們介紹說,從理論上講,“太空梯”可相對比較便宜地向軌道運送物資。不過,實際建設起“太空梯”來可能至少需要耗費十年時間。這是因為,科學家們不僅要解決如何將貨物運輸到軌道上的問題,同時還要考慮到繩索要有足夠的長度和韌性,當然,太空梯自身的重量如何克服也是研究人員必須要面對的問題。按照科學家們目前的構想,未來太空梯建設中要使用的最佳繩索材料應該非碳納米管莫屬。

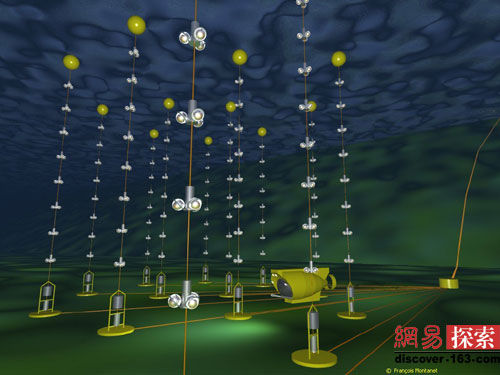

九、“心大星”中微子望遠鏡

“心大星”望遠鏡效果圖

該望遠鏡將用于捕捉神秘的中微子。其部署地點位于地中海水下2500米深的地方,距離法國馬賽港東南約40公里。

“心大星”望遠鏡其實是一部由900個射線傳感器組成的立體網絡。這些傳感器被分別部設在了12條鋼纜上,而每條鋼纜又被牢牢地固定在了海底。之所以將望遠鏡設置在2500米深的海底,是因為這里處于全黑狀態,可以避免其他光子對靈敏的傳感器造成負面影響。

固定傳感器的鋼纜分布在一片200×200平方米的區域,每條的長度均為450米。各傳感器發出的信號通過一條長40公里的光纜傳回位于法國海岸的控制站。所有的傳感器都朝向海底,這是因為:中微子是一種極其穩定的粒子,可毫無阻礙地穿過任何物質并且幾乎不會與其發生任何相互作用。不過,如果有中微子穿過整個地層,那么它們總會與某些原子發生碰撞并導致飛行速度有所減緩,這樣以來就會為科學家們觀測其蹤跡創造機會。據專家們介紹,在中微子與其他物質原子發生碰撞的過程中會釋放出高能的μ-粒子,而這種粒子產生的輻射會被部設在海底的高靈敏傳感器所截獲。

通過研究中微子,可以幫助科學家們了解許多天文物理現象,例如發生在星系中心區域的伽瑪射線爆。

此外,科學家們計劃在北極地區也建造兩部類似的望遠鏡。

相關新聞

- ? 工業AI安監超腦,為智能建造打造“安全數字底座”

- ? 宇樹科技推出首款輪式機器人G1-D

- ? 安謀科技Arm China發布“周易”X3 NPU IP,端側AIGC性能飆升10倍

- ? 鍛造"工業之眼"與"智能之腦":天準科技以硬核AI助力制造未來

- ? 東土科技公布2025年三季報

- ? 芯科科技推出智能開發工具Simplicity Ecosystem軟件開發套件開啟物聯網開發的新高度

- ? 金磚國家代表團蒞臨技成科技考察 共探職業技能培訓國際合作新路徑

- ? 世強硬創平臺上新:天鈺科技高集成AI SoC,助力客戶解鎖輕量智能家居新方案

- ? 東土科技擬收購高威科 布局工業自動化全產業鏈

- ? 宇樹四足機器人實訓平臺發布 提供人才培養和認證服務